作者:悲劇中的悲劇12

來源:bilibili吧

永定縣陳家堡地處偏僻,雖然不大,卻住著二百多口人,整座土樓和百畝耕地都是地主陳福生所有,陳家堡的人們雖然並不富裕,但也生活安定,與世無爭。

繡娘從小出生在土樓,在這裡長大,和母親吳媽相依為命。吳媽年紀不到四十歲,就已經操勞得盡顯老態,她的丈夫好吃懶做,又喜歡賭錢,欠了地主陳老爺家一大筆債,拋下妻女不知去向。吳媽無奈之下,只能賣身給陳家做僕役,含辛茹苦撫養女兒繡娘。

繡娘年方十七,面目清秀,身姿婀娜,又擅長縫補刺繡,她親手做出來的手帕和衣裙,土樓居民都十分喜愛,也能換得一些零錢貼補家用。

雖然少在外走動,但繡娘的風姿早已令土樓裡十幾個青年男子魂牽夢縈。從她十六歲那年起,說媒的幾乎要踏平她家的門檻。她又何嘗不想找一個勤快樸實的郎君,一起贍養娘親,思來複去,卻也沒選定一位合適的。

直到陳老爺家來下了聘禮,卻是她想推也推不掉了。

陳家堡方圓幾十裡,全都是地主陳老爺的產業,可謂家財萬貫。可陳家唯一的兒子卻是個天生的肺癆鬼,從小用湯藥喂大,身體衰弱到說兩句話都會咳得渾身打顫。甚至所有人對於他能活到今天,都感到很訝異。

陳少爺的病越來越重,幾乎臥床不起,陳老爺心急如焚,大夫找遍了,也沒有起色。病急亂投醫,只好找了個相士來瞧,相士瞧了幾眼,說少爺命格太薄,必須找一個命格互補的女子成親,這一沖喜,少爺的病准能好轉。

陳老爺找來媒婆,一算生辰八字,恰好和吳媽的女兒繡娘一絲不差。

陳家是土樓唯一的大戶人家,命人下了聘禮送去。媒婆眉開眼笑,好話也都說盡了,依她所說,以陳家的地位,本是不可能娶個家僕的女兒的,若不是生辰契合,這種好事哪能落在繡娘的頭上。

可吳媽在陳家幹活,自然知道少爺有病,心裡是萬般不願意把女兒嫁過去的。但是丈夫欠了陳家一大筆債,自己如今又是陳家的家僕,哪能容得她說半個“不”字?只能默默的點頭答應了。

看見抬進房裡的箱子,繡娘心裡也明白,自己已經沒得選擇了。

就在繡娘將要嫁進陳家,成親的前兩天,陳家出了大事。陳少爺將要娶親,一高興就喝了兩杯酒,這燒酒一下肚,就又犯了病,折騰了大半宿,終於吐血而亡。

陳家少爺猝死,對繡娘來說,可是峰迴路轉。她托母親去問,是不是婚約就算是作廢了,可卻沒想到,陳老爺堅持婚約有效,讓她如期和少爺成親,配一對陰婚。

閩南一帶,死人成親並不稀奇,雖然足不出戶,繡娘卻也聽過什麼叫陰婚。可陰婚都是死人和死人成親,哪有活人嫁給死人的道理?

吳媽聽說要讓女兒嫁給死人配陰婚,可是說什麼都不肯了,跑去跪在陳老爺面前苦苦哀求,承諾把所有的聘禮都退回,母女一起給陳家幹活還債,只求讓陳老爺取消婚約。

陳老爺正為兒子的猝死悲痛不已,被吳媽這麼一鬧,怒從心起,叫來家丁把吳媽鞭打了一頓,趕出了大門。

成親之日,媒婆帶著陳家的家僕上門,要領走繡娘,悲傷的繡娘不禁淚流滿面,看到女兒哭得傷心,吳媽更是不舍,拼命阻攔迎親的隊伍。陳家的家丁僕人來之前早就受了陳老爺的指令,上前就對吳媽拳腳棍棒,一面又拉扯著繡娘,打算把她硬塞入花轎。

吳媽被打斷了腿,踉蹌著追著女兒,被陳家的惡家丁一把推倒,一頭撞在臺階上,血流如注,橫屍當場。

見母親為了自己被活活打死,繡娘心如死灰,再不反抗,任由陳家的人給她穿上鳳冠霞帔,塗上水粉胭脂,架上了花轎。

距離拜堂的時辰只有一刻,媒婆張羅好了屋裡的擺設,對坐在喜床上蓋著紅蓋頭的繡娘,又說了幾句軟話相勸,便推門出去向陳老爺報告,只留下默默無語的繡娘。

繡娘回想起過往的一切,父親賭錢輸了後打罵娘親、收到自己親手做的刺繡時鄉親們的笑臉、和從母親頭上不斷汩汩流淌的鮮血……

繡娘徹底陷入了絕望。她靜靜地站起身,拿起作為嫁妝的女紅剪刀,攥在手裡,推開了房門。

門口看守的家丁剛要阻攔,被她用剪刀狠狠的戳在胸口,連慘叫都沒能發出。刺死了看門的家丁,失魂落魄的繡娘一步步通過走廊,走向土樓內院。

陳家的人都在忙著置辦現場,走廊裡卻是一個人也沒有。繡娘走進內院,緩緩走向土樓中央的祠堂。她甚至能隔著門窗看見那些曾經和藹的鄉親們正在對陳老爺鞠躬作揖,一臉諂媚。

她停在祠堂門前,看著裡面擺著的陳家的祖宗牌位,她咬碎了嘴裡的牙。她痛恨陳家,痛恨這座土樓,這裡帶給她的,只有無盡的痛苦折磨。她要用死來詛咒這個家族和陳家堡的一切。

低頭看著身上的紅嫁衣,這是她一切痛苦的開端。她用手裡染血的剪刀,將身上穿的霞帔剪破,用剪下的布條在梁上打了個死結。接著腳踩著擺放香爐的矮桌,將脖頸套了進去。

當陳家發現繡娘不見了時,沒有人能想到,她到底去了哪裡,直到深夜,才有人發現在陳家祠堂房梁上懸吊著的屍體。

此時的繡娘,垂下的手腳早已冰涼僵硬,手裡還死死攥著沾有血跡的剪刀。頭上的紅蓋頭被風掀起,露出半張臉來,卻再也沒了往日水靈秀麗的容貌。她嘴角掛著早已乾涸的血跡,脖子因重力扭斷成異常的角度,雙眼瞪著前方,眼中的怨恨凝固在了死前的一瞬。

十八阿哥雖然在皇子中年紀最小,但是從小聰穎過人、勤奮好學,不但熟讀四書五經,弓馬騎射也嫺熟精湛,深受皇帝喜愛。

可十八阿哥的受寵遭到了其他皇子的妒忌,春獵時十八阿哥追尋一隻梅花鹿到山崖邊,卻突然遭到埋伏的刺客暗箭所傷,滾落山崖。

在覬覦皇位的眾皇子中,四貝勒是看起來最沒有野心的一位,他從小和十八阿哥私交甚好,來往密切,眼見十八阿哥被暗箭射中,滾落山崖。便忙帶近侍前去營救。

差點喪命的十八阿哥被四貝勒救回來,心裡自然對這個四哥感激不盡。

不出兩年,皇帝病重駕崩,生前未立國本,眾皇子明爭暗鬥,手足相殘。原本老臣們打算扶立聲望最高的十八阿哥繼位,但十八阿哥念及四哥救命之恩,便力推四貝勒繼位登基。

四貝勒就這樣登上了皇位,然而其他皇子和一些功勳老臣仍然不死心,試圖削減新皇帝的權力。其時原來的十八阿哥已受封“賢王”,一心輔佐皇帝。

皇帝也將他視為自己的左膀右臂,甚至賜他“九千歲”稱號,以表對他的信賴。

然而,十八賢王也正因為如此,被意圖篡奪權力的奸黨們視為眼中釘、肉中刺。他們時而上疏皇帝,污蔑賢王貪污受賄、徇私枉法;時而唆使有家族關係的後宮嬪妃給皇帝吹枕邊風,告密賢王結黨營私、科舉舞弊;甚至還在背後謠傳賢王在家中暗藏龍椅龍袍,有不臣之心……

皇帝心裡很清楚自己的皇位是如何得來的,早就對賢王心存猜忌,再加上這些年賢王功高震主,在朝中聲望不小,不得不防。

他先一步步收回賢王的權力,又削減了賢王的俸祿,不許他帶侍衛,如此才慢慢放心下來。

奸黨見計謀得逞,更趁熱打鐵,羅織罪名陷害賢王。皇帝暗中派人搜查,竟在賢王府中搜出一件龍袍,證據確鑿,他確信賢王不甘心做“九千歲”,意圖謀反篡位。

皇帝震怒,下令捉拿賢王,禁軍進入王府時,賢王自知難逃一劫,百口莫辯之下,抽出短匕首,打算自我了斷,給自己留一點尊嚴。

然而大內高手們沒有給他這個機會,一擁而上制服了這個曾經名聲顯赫的“九千歲”。

皇帝念及舊情和十八賢王的功勞,沒有對他處以淩遲極刑,而是改用水刑,即用宣紙蓋在臉上,再往上面澆水,一層一層宣紙疊上去,最終讓這位賢王窒息而死。

不只是賢王,他的子孫也都受到株連,那些侍奉賢王的妻妾女眷,害怕落得更慘的下場,絕望之下,在王府裡用三尺白綾懸樑自縊,追隨賢王而去。偌大的王府,家破人亡,霎時間變得破敗冷清。

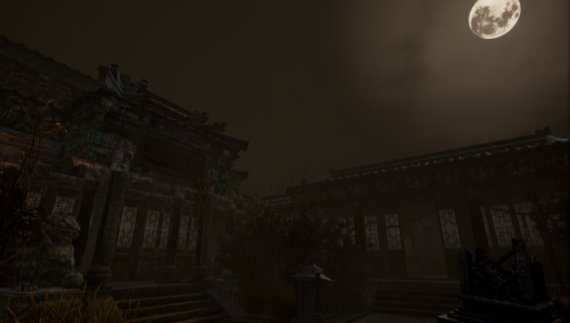

如今這座王府已荒廢百年之久,到處是蛛網和積灰,老鼠和蝙蝠在其中築巢,寬闊的院落內鴉雀無聲,只有幽怨的風聲搖動著窗櫺和白色的紙燈籠,吱呀作響。子夜三更之時,府內的靈堂上,白色的蠟燭會自燃起來,陰風吹動白色的紙錢飄落在地上,和落葉、灰塵混雜在一起,詭異的黑影在牆上飄動不停,不知是在哀歎,還是訴說著怨恨。

民國間偷盜盛行,土匪飛賊都曾盯上過這座雕欄朱漆的氣派王府。然而他們不但沒能從這裡找到任何金銀財寶,也沒有一個能活著從王府裡出來。沒有人知道他們到底在那裡遇到了什麼,因為他們都已經不能再開口說話了。他們悄聲無息的變為了這座破敗院落中的一堆枯骨,陷入了永遠的寂靜。

段長髮是個異常精明的人,也是個內心敏感的人,從小家境貧寒,嘗過貧窮困苦的滋味的他立志有一天要改變命運,成為人上之人。

經過努力他成功進入了一家銀行,年復一年的勤奮工作,讓他得到了上級的信任,職位也逐漸升遷。但這遠遠不能滿足他內心的渴望,他需要的是錢,很多的錢,足夠讓別人羡慕嫉妒的錢。

他按捺耐不住伸出了欲望之手,開始利用職務挪用一點資金,處心積慮的討好行長女兒,成功上位做了行長的女婿,他斂財的膽子也越來越大了,而他也越發的深陷其中。

銀行資金的虧空越來越大,政府開始有些看似不經意的介入讓段長髮後背發涼。正當他竭盡心力思考對策的時候,岳父因貪污被收押。一夜之間,風光無限的段長髮又如同喪家之犬一樣,揪著長衫的領子,瑟瑟的走在街道上,把帽子壓得很低。他近乎崩潰,他無法忍受自己的人生就這樣結束。

他來到一家當地的小酒館,要了壺燒酒,也許這酒勁大,也許這種酒他已經陌生了,喝得爛醉如泥,在酣醉時,有人在耳邊告訴他:有一處秘密場所,那裡在進行一項特殊的賭局,如果他能在那裡贏得最後的勝利,不但能解決他身上的麻煩事,還能得到超出他想像的財富。

酒醒後他發現手上握著一張紙條,上面寫著一個陌生的位址……

安琪沉醉於周旋在各色男人之間,猶如眾星捧月,這就是她想要的生活。即便人人都說她水性楊花、寡廉鮮恥,但在她眼裡,那都只是在嫉妒她而已。這些男人有錢、有勢,又迷戀自己,有什麼不好?她寧肯放縱糜爛,也絕不願意回到以前窮酸的日子。

游走於商賈權貴之間,察言觀色,左右逢源,這是必備的技能,也是安琪的特長,這讓她在名流圈中如魚得水。久而久之,安琪覺得自己仿佛真的是出身名門的高貴公主,而她理想中的“王子”也真的出現了。她覺得自己就是世界上最幸福的人。直到有天她才發現自己的一切都被自己的情人給卷走了,房屋早已易主,而她的“真命天子”變賣了她所有家當後不見蹤影了。她的幸福美夢就這樣瞬間破碎了。

那些被她疏遠過的富商權貴也早對她失去興趣了,說到底對他們來說,安琪和其他的女人沒什麼不同,也只是玩物而已。現在的她也只能在家旁邊的小酒館喝上一杯燒酒來舒緩愁緒,她仍然穿得光鮮,在這個酒館裡格外顯眼,她又有了一種熟悉的感覺,所有男人的目光都會落到她的身上,她閉起眼睛,這裡已經不是簡陋的酒館,寬闊的舞池,晶瑩的水晶吊燈浮現眼前。當她再睜開眼,發現酒杯下墊著一張紙,紙上寫著一個陌生的位址和一句話:那裡你什麼都可以抵押,也可以贏得任何你想要的一切。

這是命運的玩笑嗎……

小蝶並非出身富貴人家,她之所以能來教會學校讀書,因為父親的寵愛,而她的父親之所以寵她,她自己心裡知道,那是因為父親對哥哥的失望。

小蝶深知父親的心意,把對哥哥全部的希望都轉加到自己身上,所以很用功,也是成績優異的佼佼者,拼命看書造成她高度近視,總是架著一副大眼鏡是她的標誌,因為學習好,也因為她過於安靜的性格,卻讓她顯得有些不合群。

突然一天,久未歸家的哥哥突然來學校找她,讓她頗感意外。哥哥向她打聽家裡的事和她的近況,很羞愧的說自己對不起父母,沒臉回家,不過現在做生意賺了錢,不但還了債,很想回家看看父母。只是之前和父母決裂,實在沒臉直接回家,希望她能幫忙勸說父母,好讓一家團圓。

小蝶當然替哥哥高興,重要是替爸爸高興,看小蝶高興,哥哥更加來了興致,提議先去看他的房子。他們來到郊區一處老宅,房子顯然曾經很氣派,但也許是歲月的關係,顯得有些孤冷。走進大堂,哥哥叫小蝶先去書房等他,自己去拿給父母的禮物,小蝶推開書房,很黑,她摸索著走進去,在牆上尋找燈的開關,隨著一聲沉悶的關門聲,房間中間忽然亮起一盞昏暗的燈,小蝶有些慌張,再去推門,哪裡還推得動。在昏暗的燈光下,幾個人圍坐在圓桌前,都是不曾見過的陌生面孔。

原來她哥哥根本沒有什麼生意,欠的賭債也無法還清,只好想到了來這裡參加生死賭局逆轉命運,但又貪生怕死,於是把她騙到這裡,讓她來代替自己參加這場賭局。如果她能獲得勝利,哥哥的債就能一筆勾銷;如果她失敗了,就會死在這張桌前……

18歲時,丁大力跟著逃荒的同鄉一起,從北方來到上海。他們這些只會出一身力氣的底層勞動者和上海灘的十裡洋場格格不入。和其他賣苦力的同鄉一樣,丁大力在十六鋪碼頭當了一名碼頭裝卸工人。

時值亂世,國民政府政權不穩,上海三教九流,盡歸黑社會管轄,碼頭漕運不外如是。工人們耗費一身血汗,卻只能得到寥寥十幾個銅板,只夠一天的嚼穀,而多數利益,都被資本家和黑社會剝削了去。

上海的外來人口很多,碼頭工人數量暴增,僧多粥少,儘管幹活的報酬少得可憐,仍使他們互相鬥毆,爭搶地盤和碼頭上的貨物裝卸權。

不同地域的工人們拉幫結夥,相互排擠,碼頭漕運的幕後老闆們更是樂得他們爭鬥,趁機壓低工錢,更讓工人們的生活雪上加霜。

這些工人們來自社會底層,本就魚龍混雜,只有丁大力和他們不同,他看出工人們這樣內鬥,只會讓情況變得更差,絕不會有什麼好的結果。

他勸說工人們停止地域敵視、不再互相爭鬥,而是團結起來反抗剝削他們的資本家。工人們在他的遊說下,很快認清了到底誰是他們的敵人。

來自五湖四海的碼頭工人們結成了同盟,他們推舉丁大力作為領袖,他帶領工人們罷工、遊行,迫使管轄上海漕運行業的黑道大亨楊金闕答應發放拖欠工人的薪水。丁大力成了工人們的英雄,卻也成了楊金闕的眼中釘、肉中刺。

三教九流的行業,都在黑社會管轄下,這些人向來是誰也不敢惹。尤其楊金闕,人前是西裝革履的商人,背後卻是吃人不吐骨頭的黑道流氓。而碼頭漕運正是他的搖錢樹之一。

他表面答應發放拖欠工人的薪水,在丁大力代表工人們領了這筆錢後,又指使手下綁架丁大力的同鄉,切下他們的手指送給丁大力,向他勒索鉅資。

流氓們報出的數位,恰好和丁大力領到的工人們的薪水相當,丁大力馬上就明白這是楊的手段。他用這一招迫使丁大力把錢還回來,而工人們再討錢,可就只能討到丁大力的頭上了。

丁大力一方面不能棄同鄉兄弟于不顧,另一方面,也不能讓自己背負私吞工人薪水的汙名。他陷入了兩難。

最終,他做了一個決定——他要豁出性命,換得這筆錢。

只要他一個人,捨得一身剮,就絕不會被人指著脊樑罵。不管是血也好、命也好,他都豁得出去。

他勢必要從這場賭局中,贏得他想要的東西。